基金會拯救我的人生,生命不再被詛咒

因為唇腭裂,小詩一出生就遭異樣眼光,身邊的人告訴她:「你是被詛咒的孩子。」逛街時被公然挑釁:「這麼醜還買什麼衣服?」面試時主考官不顧顏面地問:「有考慮整形嗎?」而當她說起她的夢想,往往得到輕蔑的回應:「也不秤秤自己幾斤幾兩重。」種種的無情對待讓小詩習慣了自己面對世間的殘酷,直到22歲那年她因牙齒疼痛無法咀嚼,命運之神再度牽起她的手回到基金會,一切都不一樣了!

和多數唇腭裂患者比起來,小詩的處境尤其艱辛。從小因為父母離異,有記憶以來,家人都是各自為「活下去」努力,住在一起卻過著不同的生活。其實小詩因為是先天唇腭裂,一出生基金會就來到她身邊,但當時主要是媽媽和基金會接觸,媽媽除了在醫療上按著基金會的說明進行,並沒有讓小詩參與基金會的活動,「所以一直到長大後,我才知道羅慧夫顱顏基金會是做什麼的。」

長時間以來因為咬合不正,小詩蛀牙嚴重,111年已經在大學就讀的她,被牙醫師告知:「後面那顆牙必須拔掉,拔掉後再做假牙解決咀嚼需求,但是假牙一旦釘上去,以後就不能做矯正了。」意味著先矯正牙齒才能做後續的醫療,矯正的龐大費用讓一路以來都是自己打工賺學費和生活費的小詩陷入極大苦惱中。

「我查了政府、學校等各種補助管道,所有可以試的都打去電話詢問,一直到和基金會聯繫上問題才有了解方。」基金會社工和小詩討論後,建議透過分期付款方式繳納牙齒矯正所需的費用,累積兩次醫療費用就跟基金會申請補助來解決治療所需費用。後來,為改善咬合不正問題,小詩預計在113年接受正顎手術,但醫療費用對她而言是一大負擔。幸好在基金會的協助下,減輕了經濟壓力,讓她得以順利進行這次手術。小詩感激地說:「我不怕任何治療帶來的疼痛和不適,只要經濟問題能夠解決,我就什麼都不怕。」

看到小詩的勇敢,基金會南部分會主任林碧茹十分心疼,主任說:「雖然在進行術前準備的輔導時,小詩堅持手術期間自己可以照顧自己,但這畢竟是重大手術,術後傷口的腫脹、麻藥退後的疼痛、兩星期的流質食物準備等等細節,都需要有人隨側看顧。」因此主任鼓勵小詩和家人聯繫,避免造成意外發生。

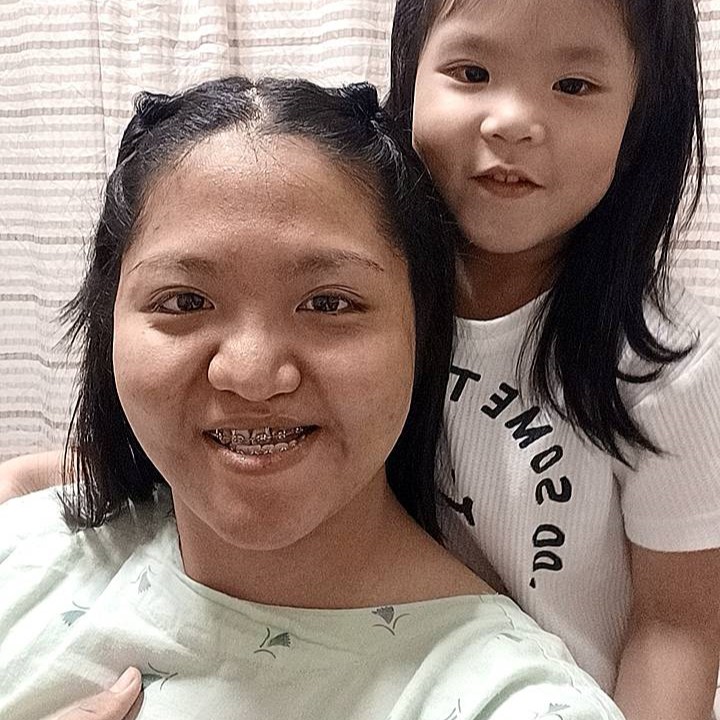

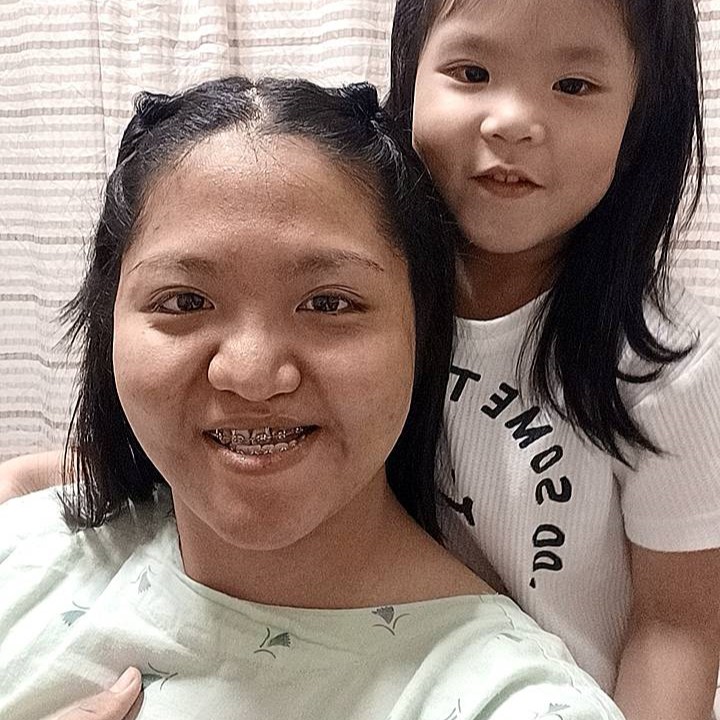

在主任的鼓勵下,小詩和姐姐聯繫了,她說:「姐姐和我住在不同城市,我本來以為姐姐不可能來,但沒想到姐姐一口答應,並且帶著小孩來醫院陪我。」原本與家人關係淡薄的小詩,意外因正顎手術得以重建家人情感。在姐姐和伴侶的照料下,小詩順利完成正顎手術,小詩感激的說,基金會得知我休養期間不能打工賺錢,幫我連結慈善機構的急難救助及送賣場的禮券讓我買營養品調養身體,時間持續半年。比起疼痛,小詩在這場手術中留下更多愛與感動的記憶。

在基金會的陪伴與幫助下,小詩不一樣了,「以前別人眼中我是『臉上有一條裂縫的人』、是『受詛咒的孩子』,但完成正顎手術後,別人從我的談吐、態度來判斷我是什麼樣的人。」小詩知道這一切的改變靠她自己是不可能的,她說:「與其說基金會改變了我,更貼切的說是『基金會拯救了我的人生』。」

小詩分享說:「這段歷程裡碧茹主任常陪伴在我身邊,透過引導與分析找出我的問題,主任告訴我,如果一個人如果常常犯同樣錯誤、或是在類似的狀況下做錯選擇,那是不是可以把問題整理一下,找出根本的原因?」小詩說,那句話像是當頭棒喝打醒了她,原來,以前遇到問題,她習慣抱怨自己運氣不好,怨天尤人的消極態度導致結果更糟,當她開始用主任的教她的方法面對挑戰,一切都不再那麼糟糕。

小詩也以自己成長經驗提醒顱顏孩子的爸媽,不要害怕讓孩子知道真相,與其隱瞞,不如培養孩子正向能力,因為唯有誠實面對自我,才能擁有對抗打擊的能力。小詩語重心長的說,如果真的不能給孩子最好的照顧,那務必尋求基金會的協助,她說:「比起一個家庭單打獨鬥、到頭來一場空,或是讓孩子長大才重新處理面對問題,不如一開始就讓基金會介入、提供幫助,這樣對孩子才是最好的方法。」

和多數唇腭裂患者比起來,小詩的處境尤其艱辛。從小因為父母離異,有記憶以來,家人都是各自為「活下去」努力,住在一起卻過著不同的生活。其實小詩因為是先天唇腭裂,一出生基金會就來到她身邊,但當時主要是媽媽和基金會接觸,媽媽除了在醫療上按著基金會的說明進行,並沒有讓小詩參與基金會的活動,「所以一直到長大後,我才知道羅慧夫顱顏基金會是做什麼的。」

「矯正牙齒這麼貴,我去哪裡籌錢…」

長時間以來因為咬合不正,小詩蛀牙嚴重,111年已經在大學就讀的她,被牙醫師告知:「後面那顆牙必須拔掉,拔掉後再做假牙解決咀嚼需求,但是假牙一旦釘上去,以後就不能做矯正了。」意味著先矯正牙齒才能做後續的醫療,矯正的龐大費用讓一路以來都是自己打工賺學費和生活費的小詩陷入極大苦惱中。

「我查了政府、學校等各種補助管道,所有可以試的都打去電話詢問,一直到和基金會聯繫上問題才有了解方。」基金會社工和小詩討論後,建議透過分期付款方式繳納牙齒矯正所需的費用,累積兩次醫療費用就跟基金會申請補助來解決治療所需費用。後來,為改善咬合不正問題,小詩預計在113年接受正顎手術,但醫療費用對她而言是一大負擔。幸好在基金會的協助下,減輕了經濟壓力,讓她得以順利進行這次手術。小詩感激地說:「我不怕任何治療帶來的疼痛和不適,只要經濟問題能夠解決,我就什麼都不怕。」

看到小詩的勇敢,基金會南部分會主任林碧茹十分心疼,主任說:「雖然在進行術前準備的輔導時,小詩堅持手術期間自己可以照顧自己,但這畢竟是重大手術,術後傷口的腫脹、麻藥退後的疼痛、兩星期的流質食物準備等等細節,都需要有人隨側看顧。」因此主任鼓勵小詩和家人聯繫,避免造成意外發生。

在主任的鼓勵下,小詩和姐姐聯繫了,她說:「姐姐和我住在不同城市,我本來以為姐姐不可能來,但沒想到姐姐一口答應,並且帶著小孩來醫院陪我。」原本與家人關係淡薄的小詩,意外因正顎手術得以重建家人情感。在姐姐和伴侶的照料下,小詩順利完成正顎手術,小詩感激的說,基金會得知我休養期間不能打工賺錢,幫我連結慈善機構的急難救助及送賣場的禮券讓我買營養品調養身體,時間持續半年。比起疼痛,小詩在這場手術中留下更多愛與感動的記憶。

「我不再只是那個臉上有一條縫的人…」

在基金會的陪伴與幫助下,小詩不一樣了,「以前別人眼中我是『臉上有一條裂縫的人』、是『受詛咒的孩子』,但完成正顎手術後,別人從我的談吐、態度來判斷我是什麼樣的人。」小詩知道這一切的改變靠她自己是不可能的,她說:「與其說基金會改變了我,更貼切的說是『基金會拯救了我的人生』。」

小詩分享說:「這段歷程裡碧茹主任常陪伴在我身邊,透過引導與分析找出我的問題,主任告訴我,如果一個人如果常常犯同樣錯誤、或是在類似的狀況下做錯選擇,那是不是可以把問題整理一下,找出根本的原因?」小詩說,那句話像是當頭棒喝打醒了她,原來,以前遇到問題,她習慣抱怨自己運氣不好,怨天尤人的消極態度導致結果更糟,當她開始用主任的教她的方法面對挑戰,一切都不再那麼糟糕。

小詩也以自己成長經驗提醒顱顏孩子的爸媽,不要害怕讓孩子知道真相,與其隱瞞,不如培養孩子正向能力,因為唯有誠實面對自我,才能擁有對抗打擊的能力。小詩語重心長的說,如果真的不能給孩子最好的照顧,那務必尋求基金會的協助,她說:「比起一個家庭單打獨鬥、到頭來一場空,或是讓孩子長大才重新處理面對問題,不如一開始就讓基金會介入、提供幫助,這樣對孩子才是最好的方法。」