律師楊明瑜 捐款助人 傳承母親的愛

楊明瑜是一位律師,入行已經七年,打從工作第二年開始就以信用卡扣款方式,定期定額捐款支持基金會。和絕大多數的人一樣,楊明瑜生活中偶爾也會遇到大筆意外支出的時候,但他沒有因此暫停捐款,對他來說,捐款助人不僅是傳承母親的愛,更是一種心意的表達,也因為不中斷的堅持,楊明瑜能在自己人生清單「捐款助人」這一欄,輕輕地打上一個小勾勾。

「基金會一直巧妙的陪伴著…」

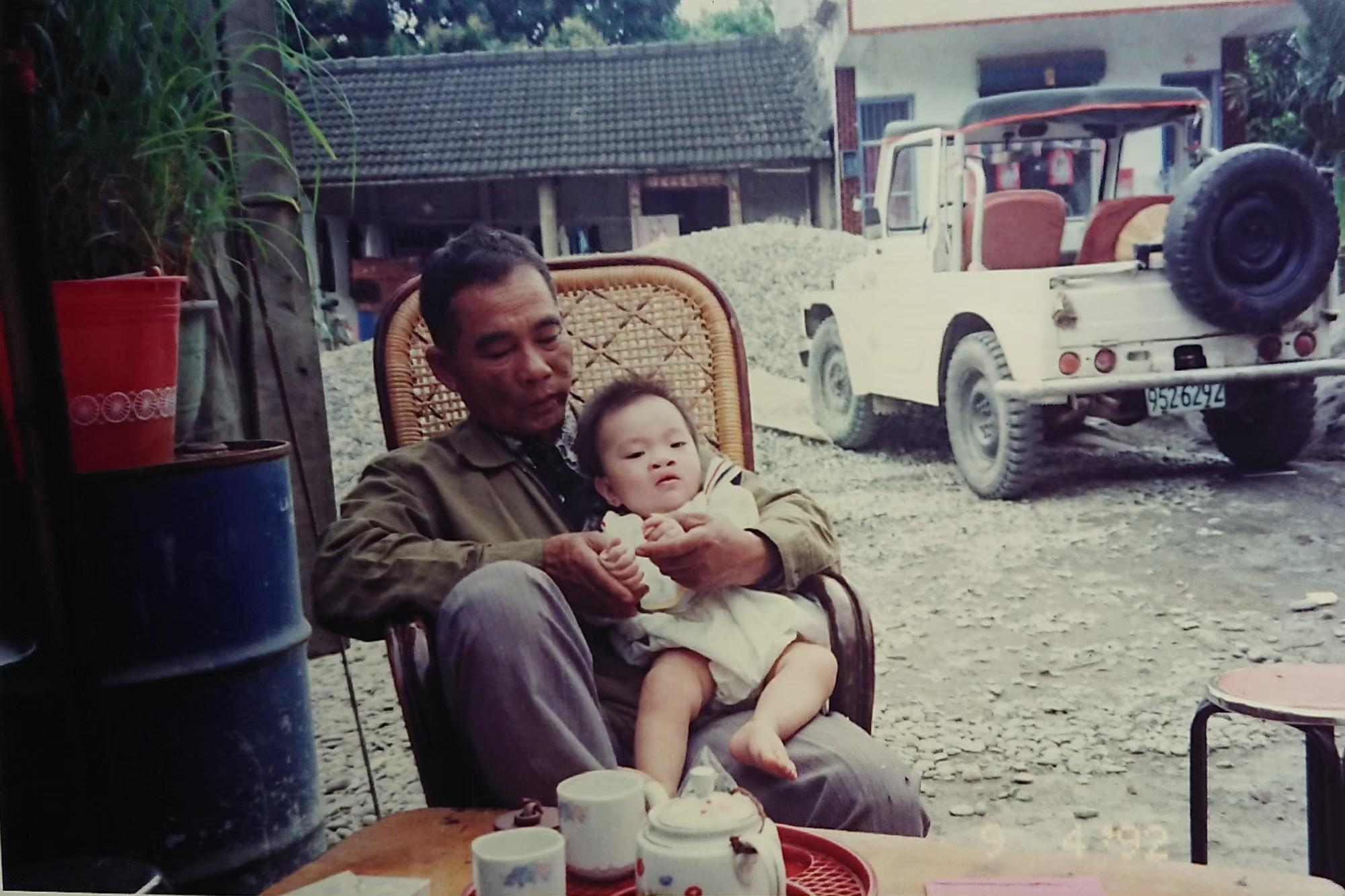

打從出生起,楊明瑜的人生就和基金會緊緊連。身為雙側唇裂的孩子,他在襁褓時期,就由羅慧夫醫師執刀完成縫補手術。手術完,羅慧夫醫師用堅定而溫柔的語氣,還帶著熟悉的台語,對著在手術室外焦急等待的媽媽說:「這孩子長大以後,說話絕對沒問題。」這一段往事,成了母親口中反覆訴說的故事,也深深烙印在楊明瑜的心中。

在成長過程中,楊明瑜與基金會有著無數次的互動,楊明瑜回憶道:「每一次手術,社工都會熱心協助我們申請補助,減輕醫療費用的壓力;住院期間,他們也會主動關心,讓爸媽知道基金會始終在我們身邊。」其中一次讓他印象特別深刻的經驗,是曾經有一次申請「重大傷病卡」時遭遇挫折,當時醫生和社工溫暖鼓勵說:「沒關係,明年我們再一起努力!」楊明瑜說,和基金會雖不是天天見面,但楊明瑜感受到彼此之間的緊密連結,「感覺基金會一直用很奇妙方式陪伴著我,並且在最適當的時間點,提供最即時的幫助!」

幾年前,楊明瑜因為咬合問題,回到顱顏牙科進行治療。醫師翻閱病歷時,從檔案資料中認出了他。兩人閒聊起過往的手術經驗以及與基金會的互動,醫生感性地說:「原來你是基金會一路照顧長大的孩子,看到你現在過得這麼好,真的很開心。」溫暖的對話讓楊明瑜好感動,他說,儘管多年過去了,但是以前幫助過我們的醫師,依然記得我們,一本初心地關心著我們。

傳承母親的愛 接棒捐款助人

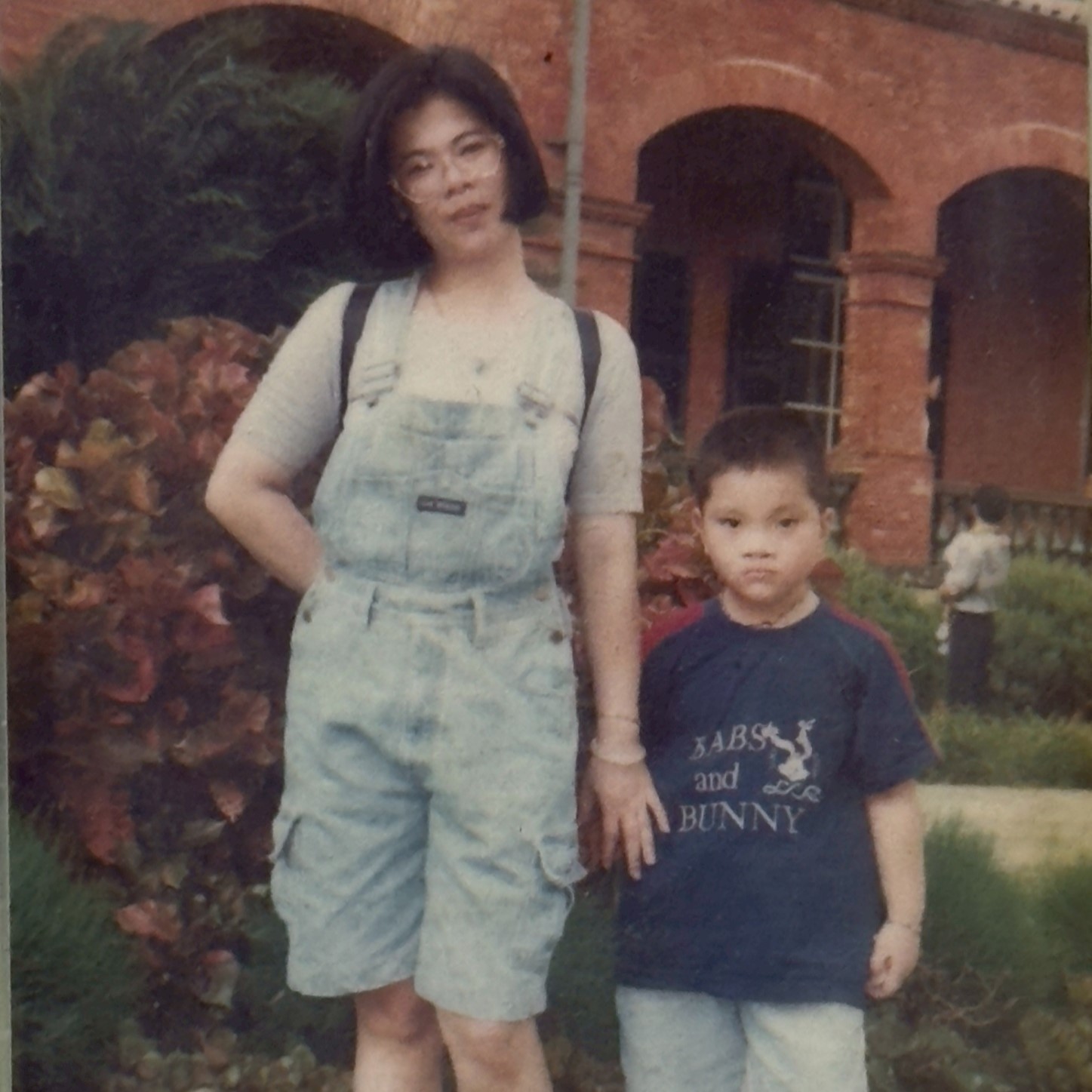

楊明瑜家裡經濟並不寬裕,但小時候他就耳濡目染母親的善行。每當手頭稍有餘裕,媽媽總會牽著他走進郵局,親手填寫劃撥單,將一筆筆愛心款項捐給基金會,楊明瑜說:「媽媽會把錢裝在信封,牽著我去郵局填寫劃撥單轉帳捐款。」當時媽媽告訴他:「我們受人幫助那麼多,有能力就要懂得回報。」

楊明瑜沒有忘記媽媽的教導。2019年,媽媽因為健康因素退休,當時的楊明瑜已經出社會一年,家中經濟也逐漸穩定。於是,他主動接下母親的愛心接力棒,他說:「這也是我們母子間的一種傳承吧!」

楊明瑜選擇以信用卡定期定額的方式捐款給基金會,他說,這樣做的好處是不會因為工作忙碌而忘記,同時也能讓捐款成為基金會的穩定財源。六年來,除了因為剪卡一時忘了更換扣款卡片而短暫中斷一兩次外,捐款沒有中斷過。相較多數人是生活開銷的結餘再規劃捐款,楊明瑜是先捐款再進行理財規劃,他笑著說:「我每個月可支配的金錢,是捐款後剩下的錢!」

然而,這份堅持並非毫無挑戰。剛開始捐款不久,由於媽媽住院開刀,家裡突然需要一大筆開銷,他回憶說:「看到醫院的繳費單當下,我的第一反應就是得去賣股票了!」楊明瑜坦言當時內心短暫興起「是不是先把捐款停下來?」的念頭,但隨即他問自己,「這時候暫停,什麼時候要重新開始呢?」轉念之後,楊明瑜持續捐款,同時也順利支付了媽媽的醫藥費。

因為捐款,楊明瑜的生活出現小小的變化。過去打開電子信箱,滿滿都是工作壓力,但現在每個月成功捐款的扣款通知書,是他打開信箱最溫暖且感動的時刻。此外,楊明瑜分享,某次下班拖著疲憊步伐回到家,看到一封基金會寄來的感謝信,小朋友以童稚筆觸寫著「謝謝你的善心,讓我無憂無慮地長大」,油然而生的幸福感讓他瞬間忘了一天的辛勞。

捐款不用等富有才開始

楊明瑜說:「我一直覺得自己很幸運,成長過程中持續遇見慷慨地接住我的人。」因為自認取之社會過於幸運,在有了穩定收入後,他讓自己成為一隻「助人的小螞蟻」。他說,金額或許很小,但如果有許多人一起投入,一點一滴就能匯聚成一股足以翻轉被幫助者的力量。

對於「捐款」楊明瑜這樣定義:「捐款是一種『心意』,無論處在什麼位置都可以付出的心意。」他期待更多人加入,用捐款的實際行動,為社會帶來改變的力量。